抗日戰爭是一場中日雙方實力不對稱的民族戰爭,日本具有強大的軍事、經濟等力量,中國則據有道義、政治等優勢。毛澤東指出,“長期而又廣大的抗日戰爭,是軍事、政治、經濟、文化各方面犬牙交錯的戰爭”,(《毛澤東選集》第二卷,第474頁)“我們要戰勝敵人,首先要依靠手里拿槍的軍隊。但是僅僅有這種軍隊是不夠的,我們還要有文化的軍隊,這是團結自己、戰勝敵人必不可少的一支軍隊”。(《毛澤東選集》第三卷,第847頁)因此,組建我們文化戰線上的隊伍,開展形式多樣的文化抗戰,就成為奪取抗戰勝利的一個必不可少的因素。

文化抗戰是我國文化領域愛國人士以各種文化媒介,如音樂、美術、戲劇、文學、電影、報刊、電臺等為武器,開展的對日本帝國主義的抵抗。文化抗戰與政治、經濟、軍事、外交等領域的抗戰一樣,是偉大抗日戰爭的重要組成部分,是凝聚民族精神、激勵抗戰斗志、鼓舞民眾士氣的有力武器。文化抗戰所形成的文化形態和文化現象,如抗戰音樂、抗戰戲劇、抗戰文學、抗戰漫畫、抗戰電影等,則構成了抗戰文化。抗日戰爭爆發后,中國共產黨從全面抗戰的思想出發,確立了自己的文化抗戰思想,領導推動廣大文藝工作者投身抗戰,形成了轟轟烈烈的文化抗戰運動。

“文化加軍事加政治就等于革命軍隊的戰斗力”

1935年12月瓦窯堡會議確立抗日民族統一戰線方針后,中國共產黨就開始由蘇區工農民主文化向抗日民主文化的思想轉變,并結合抗日戰爭的特殊形勢,闡述了有關文化抗戰的一系列主張。1936年11月,中國文藝協會在陜北保安成立,毛澤東在成立大會上說,為了抗日,我們要從過去單搞“武”的一面轉到“文武雙全”,“要從文的方面去說服那些不愿停止內戰者,從文的方面去宣傳教育全國民眾團結抗日”,并要求文藝工作者“發揚蘇維埃的工農大眾文藝,發揚民族革命戰爭的抗日文藝”。(《毛澤東文集》第一卷,第461-462頁)1937年全民族抗戰爆發后,為了配合軍事、政治、經濟等領域的抗日斗爭,中國共產黨多次闡述建立文化軍隊、開展文化抗日的重要意義,強調抗戰時期的“新聞紙、出版事業、電影、戲劇、文藝,一切使合于國防的利益”。(《毛澤東選集》第二卷,第348頁)1942年毛澤東在延安文藝座談會上的講話,更是言簡意賅地論述了文化對于抗戰的重要性,強調“中國政治的第一個根本問題是抗日”,“文藝服從于政治”。他認為,一支能寫雄文的“纖筆”相當于數千“毛瑟精兵”。聶榮臻也強調文化工作對于抗戰的重要性:“武裝斗爭與文化建設是不能對立的,文化加軍事加政治就等于革命軍隊的戰斗力。”(《聶榮臻傳》,當代中國出版社2015年,第147頁)

如何組織文化抗戰呢?中共中央給出的答案是“建立文化運動上最廣泛的統一戰線,向著一個共同的目標:反對民族敵人——日本帝國主義,反對民族投降主義,反對黑暗復古主義”。(《中共中央文件選集》第十三冊,第135頁)毛澤東指出:“黨的文藝工作者首先應該在抗日這一點上和黨外的一切文學家藝術家(從黨的同情分子、小資產階級的文藝家到一切贊成抗日的資產階級地主階級的文藝家)團結起來。”(《毛澤東選集》第三卷,第867頁)1940年,中共中央發布《關于發展文化運動的指示》,專門談到了組建抗日文化隊伍的問題。簡言之,就是團結一切愿意抗日的文化人、文化團體或派別,建立廣泛的抗日文化統一戰線。朱德說得更明確:“學好藝術本領,用文章、歌曲、美術、音樂、戲劇作武器,參加抗戰。”(孫國林:《朱德與抗戰文藝》,《河北師范大學學報》哲學社會科學版 2005年第6期)

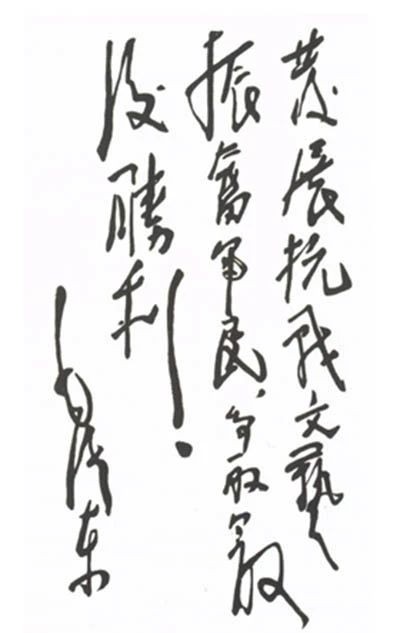

◆瓦窯堡會議舊址。

1941年,中共中央宣傳部發布《關于黨的宣傳鼓動工作提綱》,明確規定了中國共產黨抗戰時期文化運動的四大任務,強調在根據地內應大批地吸收知識分子及各種專家學者參加一切抗戰的工作。中國共產黨還專門制定了部隊文藝政策。1941年1月,總政治部、中央文委發出《關于部隊文藝工作的指示》,指出:“部隊文藝工作的方針,首先在于團結和培養有戰斗生活經歷的專門文藝工作者,使他們能夠用戲劇、音樂、美術、文學等等形式,把民族戰爭中的一切現實生活(民眾及將士在抗戰中的英勇斗爭,日寇、漢奸、投降分子、頑固分子的陰謀詭計等等)反映出來。”(《中國人民解放軍政治工作歷史資料選編》(第六冊),第20頁)這對重視軍隊文化工作,提高軍隊戰斗力有重要意義。

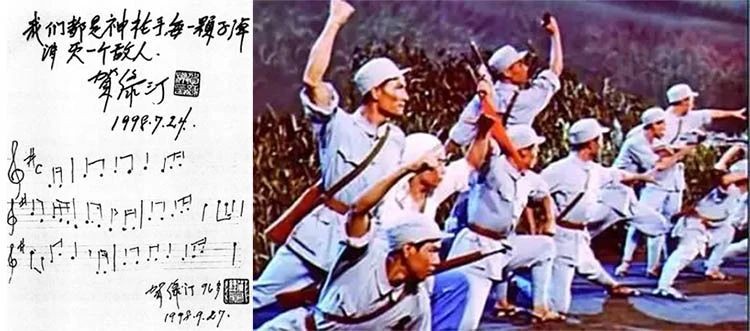

文化有著多樣的作用,在殘酷的抗戰環境中,毛澤東等中共領導人主要是將文化視作戰斗武器的,主張文化要服從服務于抗戰。1940年1月,毛澤東在《新民主主義論》中說:“革命文化,對于人民大眾,是革命的有力武器。”(《毛澤東選集》第二卷,第708頁)同月,張聞天在陜甘寧邊區文化界救亡協會第一次代表大會上指出:中華民族新文化必須是“為大眾的解放而斗爭的武器”,“我們歡迎任何文化人使用他的文化武器(如文學、藝術科學等)為抗戰直接服務”。(《張聞天文集》第三卷,中共黨史出版社2012年,第31、38頁)2月8日,朱德主持召開太行山文藝座談會,勉勵文藝工作者“更好地利用文藝的武器進行對敵斗爭”,要求“筆桿必須趕得上槍桿”。7月16日,聶榮臻在晉察冀邊區第二屆藝術節大會上要求“把藝術當做政治工作的武器”。7月24日,朱德受邀到延安魯藝作報告,強調文藝應當“成為我們手中的武器”,文藝工作者“應當是參加實際斗爭的戰士”。(《朱德選集》,人民出版社1983年,第74、75頁)1942年5月,毛澤東在延安文藝座談會上更是指出:“要使文藝很好地成為整個革命機器的一個組成部分,作為團結人民、教育人民、打擊敵人、消滅敵人的有力的武器,幫助人民同心同德地和敵人作斗爭。”

當時,全國有各種流派的抗戰文化,真正起主導作用的是中國共產黨的抗戰文化。它有三個顯著特點:一是民族性,即反抗日本帝國主義的侵略,爭取中華民族的獨立解放;二是戰斗性,即抗日戰爭不僅是關系國家存亡的民族戰爭,也是關系中國文化存亡的文化戰爭;三是大眾性,即抗戰文化從形式到內容都要為中國老百姓喜聞樂見,貼近人民大眾的情感。其代表作是毛澤東1940年1月發表的《新民主主義論》(原名《新民主主義的政治和新民主主義的文化》),在這篇論著中毛澤東指出,我們要建立的文化是新民主主義的文化,也就是“民族的、科學的、大眾的文化”,這是對中國共產黨抗戰文化的總結和發展,是在抗戰文化基礎上形成的先進文化思想。

音樂:“唱出我們的眾志成城”

梁啟超曾言:“欲改造國民之品質,則詩歌音樂為精神教育之一要件。”抗戰音樂誕生于中華民族亡國滅種的危機時局下,擔負著救亡圖存的時代使命,成為伴隨抗戰始終的一道亮麗風景線,成為中華民族不屈精神的象征。

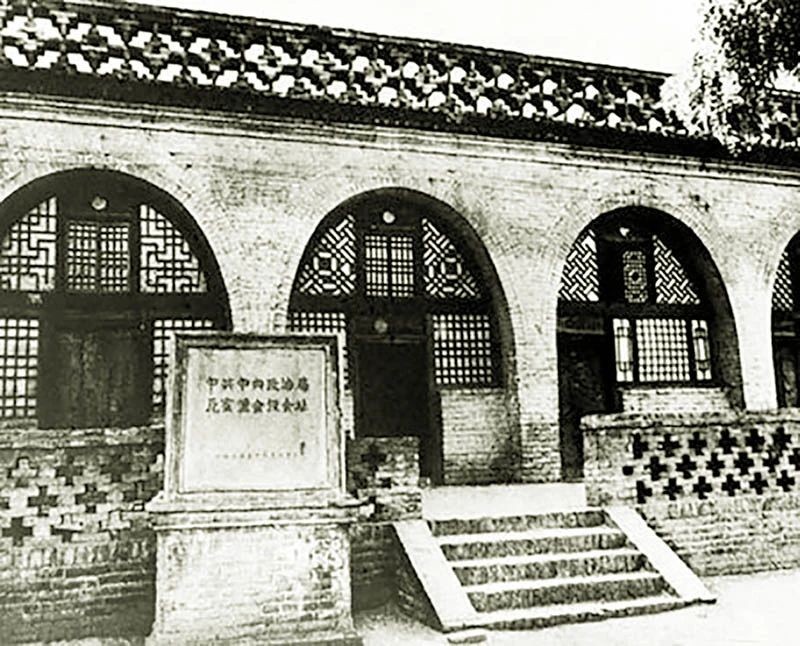

東北淪陷后,地下黨組織領導的左翼文藝團體和進步的文藝工作者揭開了抗戰歌曲創作的序幕。率先投入創作活動的是韋翰章、陳洪、適群、黃自等人,他們于1932年先后推出《紅旗飄飄》《熱血歌》《把敵人趕出領士》《戰歌》《沖鋒號》《上前線》等歌曲,激怒地喊出了“旗正飄飄,馬正蕭蕭,槍在肩,刀在腰,熱血似狂潮,好男兒報國在今朝”,引導群眾認識到“中國錦繡江山,誰是主人翁?我們四萬萬同胞,快一致持久抗戰將仇報。家可破,國須保”。之后相繼出現了聶耳、冼星海、呂驥、張曙、孫慎、周巍峙、賀綠汀、麥新、張寒暉等一大批革命音樂工作者,他們創作了大量的抗戰歌曲,喊出了全國人民強烈要求抗日的呼聲,抒發了全國人民的愛國豪情。例如:《松花江上》傾訴了東北人民家破人亡的悲憤之情,控訴了日本帝國主義的侵略暴行;《義勇軍進行曲》《華北抗戰歌》以慷慨悲壯的旋律,表達了中國人民不屈不撓的戰斗豪情和中華民族不怕犧牲抵御外侮的民族精神;《犧牲已到最后關頭》有力地反駁了蔣介石“犧牲未到最后關頭”的謬論,鼓舞了全國人民一致抗日的強烈要求;《大刀進行曲》大大鼓舞了廣大官兵抗戰的決心。其中,1935年由田漢作詞、聶耳作曲創作的《義勇軍進行曲》,以其鏗鏘的節奏和明快的旋律,表達了中國人民抵御外敵的堅強意志。新中國成立后,《義勇軍進行曲》被定為中華人民共和國國歌。

全民族抗戰爆發后,由于宣傳、發動和組織群眾參軍參戰的需要,大大促進了抗戰歌曲的創作。在陜甘寧邊區和各敵后抗日根據地,中國共產黨領導的以專業音樂工作者為主、業余音樂工作者為輔、民間歌曲愛好者相結合的創作演唱隊伍應運而生。寫詞、譜曲、創作、教歌、唱歌渾然一體,從軍隊到地方,從戰火紛紛的戰場到敵后緊張的戰時生活,都有廣大音樂工作者的足跡。冼星海曾說:“我們應該以救亡音樂為武器,參與到中華民族解放的偉大斗爭中去。”他們通過親自體會、耳聞目睹,吸吮了戰時生活和時代氣息,升華為濃郁的抗戰之情。抗戰有什么任務,就產生什么歌,有揭露也有控訴,有歌頌也有諷刺,有悲歌也有歡唱,內容豐富多彩,形式靈活多樣,既配合形勢宣傳了黨的抗日政策,又鼓舞了前線將士奮勇殺敵,還豐富了群眾的文化生活。

抗戰中期,國民黨頑固派消極抗日、積極反共,先后發動三次反共高潮,包圍封鎖解放區。中國共產黨進行了有理、有利、有節的斗爭。這個時期出現的《起來反內戰》《打擊頑固分子》《茂林慘案》《罵何應欽》等歌曲,揭露了國民黨頑固派制造摩擦、殺害抗日軍民的罪惡行徑。

這一時期,還有《游擊隊歌》《八路軍進行曲》《新四軍軍歌》《團結就是力量》《長城謠》《到敵人后方去》《畢業歌》《新編九一八小調》《勝利進行曲》《歌唱二小放牛郎》《抗日軍政大學校歌》等一大批抗戰歌曲響徹神州大地,激勵中國人民同仇敵愾、共赴國難。也有《延安頌》《南泥灣》《沒有共產黨就沒有中國》《民主之花》《減租會》等歌曲,歌頌了中國共產黨領導的抗日根據地的建設和成就。

抗日戰爭向戰略反攻階段轉換時,根據地又出現了一批動員反攻的歌曲,如《前進!解放區的軍民》《反攻進行曲》《我們是反攻的主力》等。反攻階段到來后,抗日軍民士氣高昂,捷報頻傳,《我們的旗幟到處飄》《抗日戰爭大勝利》等歌曲到處傳唱,表達了抗日軍民的喜悅之情。

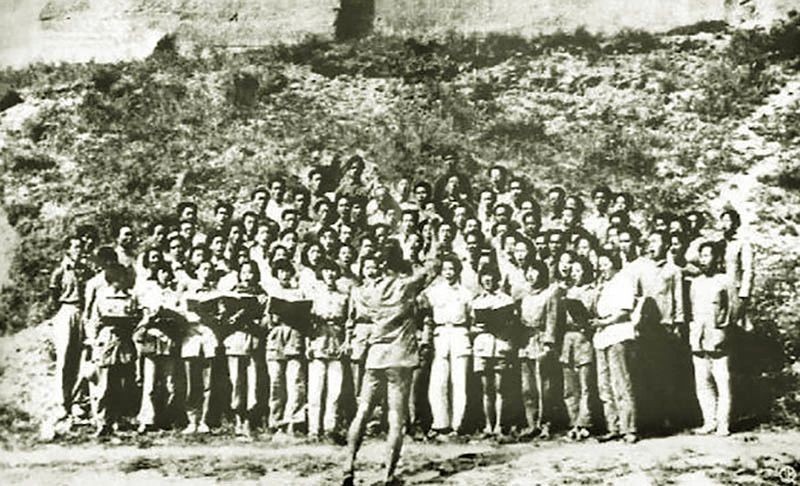

開展抗戰歌詠是中國共產黨利用音樂武器發動群眾、激勵斗志、團結民眾的一大特色,它有鮮明的參與性和群眾性,比你唱我聽的單向宣傳鼓動作用更大。用集體演唱形式表現的群眾歌曲將每個人的聲音凝聚在一起,合唱的聲音能讓大眾熱血沸騰,激情昂揚,從而形成磅礴的力量。歌詠把個人意志融合而為民族意志,同時,也使民族意志滲透在個人意志之中,無論男女老幼,都如怒吼般歌唱起來。一個外國記者這樣記載:“抗戰結束以后,曾有日本人在臺北陽明山提出,中國抗日并非器械戰略戰術致勝,而是端賴抗戰歌曲激動人心甚大。”

在抗戰歌曲中,光未然作詞、冼星海作曲的《黃河大合唱》氣勢磅礴、情感渾厚,是世界音樂寶庫中一部偉大的作品,影響深遠。這部作品將黃河作為意象,歌頌反抗侵略的英勇斗爭和中華民族的光榮歷史,將對民族危亡的痛化成中華兒女的“怒吼”,激勵著一批又一批抗日將士和愛國學生,唱著“風在吼,馬在叫,黃河在咆哮”,走向抗戰前線。

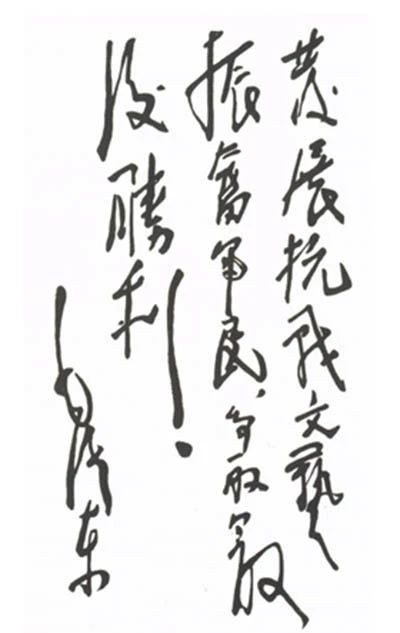

《黃河大合唱》是對中華民族母親河也是民族象征的謳歌,它出現在中華民族最危險的緊要關頭,體現出抗戰時期中國人的集體精神需要,它是中華民族共同的吶喊,是抗戰時代的最強音。毛澤東聽完連聲稱贊:“好!好!好!”周恩來親筆題詞:“為抗戰發出怒吼,為大眾譜出心聲!”

戲劇:“臺上演抗日戲曲,臺下呼抗日口號”

在敵后抗日根據地,戲劇是最為活躍的一種文藝樣式。因為舊中國農村絕大多數是文盲,看不懂書報標語,戲劇是他們最為常見的鄉土文藝,更易接受,故“開會講兩點鐘話不如演一個好劇起的作用大,上一次課不如開一個晚會的效果多”。中國共產黨通過領導和影響各類文藝團體和抗日劇社,富有成效地開展了動員、宣傳、統戰等工作。正如朱德在晉東南各劇團代表座談會上指出:“戲劇是宣傳群眾的有力武器,每個戲劇工作者應善于利用群眾所愛好的形式來教育群眾,動員群眾參戰;戲劇應多表現抗戰中各地悲壯斗爭的事跡。”(《朱德年譜(新編本)》中卷,中央文獻出版社2016年,第852頁)

早在1937年,延安就成立了人民抗日劇社總社,下面有中央劇團、平凡劇團、戰號劇團、青年劇團等組織。他們演的劇,如《亡國恨》《察東之夜》《李七嫂》《礦工》等,充滿抗日的內容,表現出人民的團結和力量,“很群眾化,對白也很通俗易懂,每個戲都能深入群眾”。1938年成立魯迅藝術學院后,更把抗戰戲劇運動向前推進了一大步。戲劇工作者在共產黨的號召下,組織抗日戲劇公演,鼓舞教育了民眾。

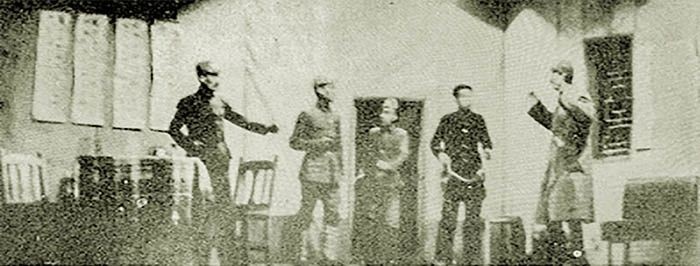

人民抗日劇社率先開展了對東北軍的統戰工作,上演的節目內容豐富、針對性強,包括《亡國恨》《打倒日本狗強盜》《松花江上》《活捉漢奸》《擴大抗日軍》《統一戰線舞》《抗日舞》等。由于東北軍官兵大多來自東北淪陷區,他們的家鄉慘遭日軍侵略,導致妻離子散、背井離鄉,因此抗日的愿望非常強烈。尤其是看到《亡國恨》后,有的人泣不成聲,有的人站起來接連高喊“打回老家去,收復東三省”!紅軍戰士和蘇區群眾趁熱打鐵,高呼“中國人不打中國人”!“歡迎友軍一致抗日”!頓時,演出現場形成“臺上演抗日戲,臺下呼抗日口號”的動人場面,有力推動了黨的抗日民族統一戰線政策的傳播,為爭取東北軍停止內戰、一致抗日起到了重要作用。

◆戰斗劇社在晉綏地區演出的六幕話劇《把敵人擠出去》。

在各敵后抗日根據地,劇團星羅棋布。成立于1937年的抗敵劇社是晉察冀軍區政治部宣傳隊的別稱,在演出300場紀念活動上,軍區政治部主任舒同明確指出了劇社的性質和任務:“它必須帶有嚴格的黨性、階級性、軍事性、戰斗性。每個劇社社員要為黨宣傳、為抗戰宣傳,鼓舞軍民斗爭情緒,推動并參加部隊工作及群眾工作。”(劉佳、胡可等:《抗敵劇社實錄》,軍事譯文出版社1987年,第11頁)1939年到1942年,抗敵劇社編寫了不少活報劇進行演出。1939年編演了《青年進行曲》《國際風云》和《迎接相持階段到來》,同年反“掃蕩”結束后,編演了控訴敵人罪行的歌活報《在這塊土地上》、舞活報《過難關》和反映空舍清野斗爭的舞活報《空城計》。1940年初,為動員群眾投入春耕生產,先編演了小型歌活報《春之歌》,后又創作了以大水災后生產自救為主題的大型活報劇《生產大活報》。為宣傳邊區政府二十條施政綱領,他們又創作了大型活報劇《王老五逛廟會》,受到群眾歡迎。為紀念1941年“三八婦女節”,劇社編演大型活報劇《哭與笑》,表現了新舊社會婦女命運的對比。當年秋季反“掃蕩”以后,又創作了歌舞活報劇《樂園的故事》,以童話的形式反映了反“掃蕩”斗爭。

抗敵劇社是晉察冀邊區抗戰戲劇的核心力量,但并非唯一,邊區各分區也都設有劇社,如第一軍分區戰線劇社(有3個分隊)、第二軍分區七月劇社(奮斗劇社)、冀中軍區火線劇社、第六軍分區前鋒劇社、第八軍分區前衛劇社、第九軍分區前哨劇社、回民支隊抗敵劇社等。未建劇社的各軍分區也都有宣傳隊。民眾團體劇社和鄉村劇社也為數不少。在部隊和地方專業文藝工作者的指導下,1943年以后,在晉察冀的北岳區和冀中區,就有經常活動的村劇社3000多個。僅太行區15個縣就有農村劇團600多個;晉東南區的農村劇團有170多個,創作劇本近1000種。(《文化與抗戰》,四川出版集團巴蜀書社2006年,第218頁)鄉村劇社表演的主要形式是秧歌劇,也有傳統戲劇。內容很廣,有英雄的故事,有敵人的殘暴、敵占區人民的痛苦,還有反特務、鋤奸、爭取偽軍等各個方面。

在其他根據地,也都有大大小小的各類抗敵劇社組織。晉冀魯豫地區有太行山劇團、火星劇團、大眾劇團等;晉綏地區有戰火劇社、戰力劇社等組織;山東地區在1940年10月費北文化工作座談會后,各劇團形成一個劇本創作高潮,一直發展到1942年5月舉行聯合大公演。在華中地區,僅1937、1938兩年,部隊劇團單在演出方面就有七八百次,劇本的創作總數有200多個。

當時,敵我雙方在文化戰線上斗爭非常激烈,經常會打起遭遇戰。1942年春,晉察冀邊區抗敵劇社深入敵占區腹地定襄、忻縣、崞縣一帶開展政治攻勢,恰逢日偽軍帶著舊劇班下鄉宣傳。日偽軍在白家莊演戲,抗敵劇社就在南莊演戲,雙方警戒哨互相可以看見。日偽軍邀請山西的三流戲班子演出《春秋配》《玉虎墜》《哭靈堂》等封建戲劇,還有日本人訓話、新民會演講和話劇講習所畢業生的文明戲等。抗敵劇社則演出《人間地獄》《棄暗投明》等抗戰戲劇和歌曲、相聲等節目,舉辦美術、照片展覽。敵人花費一大堆,共計白洋3020元,由白家莊等4村攤派。抗敵劇社僅花費“煤油8斤、洋蠟1包、火柴1包。合洋邊幣42元整”。兩相比較,抗敵劇社不僅在宣傳內容上有道義優勢,還在經濟上大大減輕了群眾負擔。

美術:以畫筆“保衛”祖國的大好河山

抗戰爆發以后,在中國共產黨倡導的抗日民族統一戰線旗幟下,美術工作者心懷“天下興亡,匹夫有責”的愛國情懷,“跑向熱情洋溢的群眾團體,跑向炮火紛飛的戰場……也跑向落后的城市或古老的鄉村”,以不同的材料媒介、表現形式和創作手段“保衛”祖國的大好河山,傳遞出同仇敵愾、激昂豪邁的堅定信念,鼓舞全國軍民斗志。

抗戰時期,面對文盲率高、民眾文化水平較低的國情,美術作為一種直觀、通俗的傳播媒介,在所有的藝術形式中有其特殊的優勢。最大的優勢在其視覺語言的特性,容易被不識字的民眾理解。其中,木刻版畫可以就地取材,制作成本低,適合大量印刷;年畫是傳統形式,民眾熟悉,結合抗日內容容易接受;漫畫和宣傳畫同樣直觀,有沖擊力。其次,表現場地靈活,可以在紙上、布上、墻上、樹上、石頭上制作,張貼懸掛方便,有的還可移動。

全民族抗戰初期,國共捐棄前嫌合作抗日,美術界遵循國共達成的抗日民族統一戰線政策進行創作,宣傳團結抗戰,反對分裂投降。如延安魯藝教授蔡若虹創作的《堅持抗戰反對投降》招貼畫,畫面中間是漂浮在海水上面的一個日本軍官扭曲的面孔,上方一位身強力壯的人在拉粗大的鐵鏈連接著的鐵錨,該畫用象征的手法表達了中國人民團結抗戰的決心和日本侵略軍被淹沒在中國人民抗戰的汪洋大海中。魯藝創作的套色木刻《堅持團結反對分裂》,畫面中眾多軍民在國共兩黨的旗幟下莊嚴矗立,似乎是在發誓捍衛國共團結,作品說明國共合作是民心所向、眾望所歸的。

由于文化水平限制,廣大民眾的藝術欣賞與接受習慣和美術家的藝術理想之間存在較大的矛盾,美術家們在實踐中及時確立了以大眾化、科學化、民族化為路徑的新寫實主義美術觀,堅持寫實主義,反對隱晦抽象,采用敘事性較強、通俗易懂、容易普及的藝術形式,內容集中于表現戰爭、軍民合作和百姓生活等。這一藝術觀念和表現手法得到了領導者和群眾的廣泛接受。

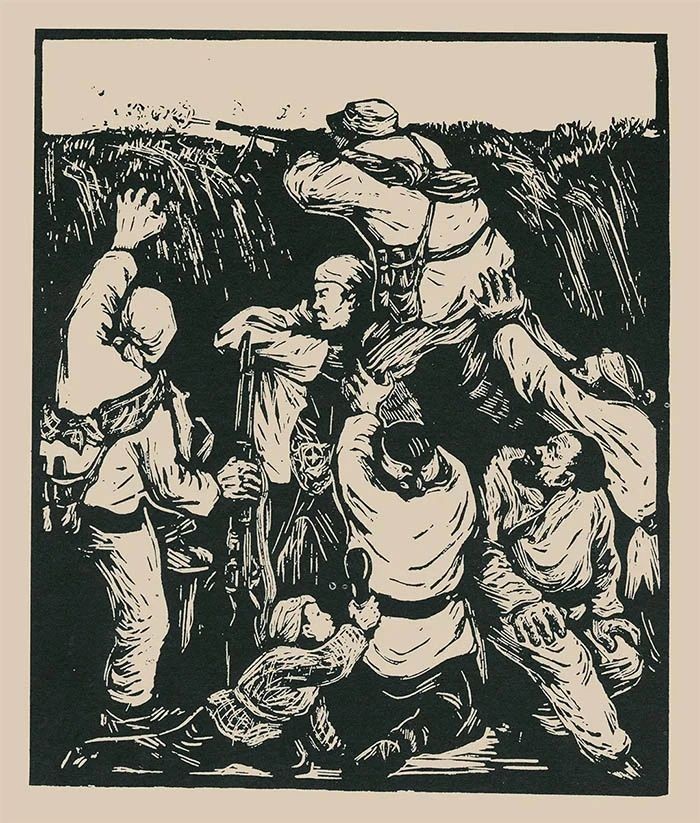

木刻畫以其大眾性、宣傳性、教育性等特點,成為抗戰美術作品中的重要形式。木刻畫創作方便、可批量印刷、攜帶便捷,是低成本、高傳播的戰斗武器,非常適應戰時物資匱乏的環境。此外,木刻畫圖像直觀,敘事性強,以黑白對比和簡潔線條突出主題,無需文字即可傳遞信息。如延安魯藝木刻工作團彥涵創作的《當敵人搜山的時候》,畫面中,八路軍戰士在老百姓的托舉下從壕溝里升起,用輕機槍頑強地與敵人戰斗。通過緊張的人物動態和場景刻畫,直接展現敵人與解放區軍民間“掃蕩”與反“掃蕩”、蠶食與反蠶食的激烈場景。

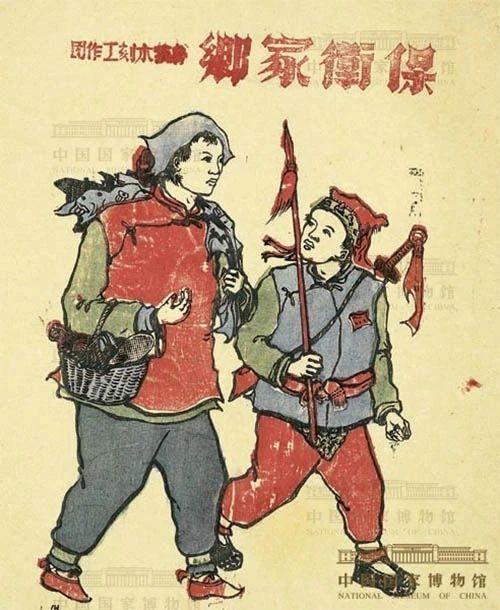

木刻畫還融合民間傳統進行創新,如借鑒年畫形式(如門神畫),結合抗戰內容,既保留傳統審美又賦予其新內涵。彥涵的《保衛家鄉》(由《八路軍和民兵》和《婦救會員和兒童團員》兩幅畫組成),胡一川的《軍民合作》《開荒》《破路》,楊筠的《織布》《紡線》等年畫,因新穎便宜,不到半天就被趕集的群眾買光了。消息傳開后,八路軍總司令朱德高度評價了他們的工作,并指示把他們的作品寄往重慶,向大后方散發。副總司令員彭德懷觀看后,稱贊它們是美術為抗戰服務、為群眾服務的范例,并親自給木刻團寫信予以鼓勵。彥涵按照毛澤東延安文藝座談會講話精神,在自己1940年創作的《保衛家鄉》年畫的基礎上,繼續升華藝術表現,于1944年創作了《軍民合作抗戰勝利》年畫。他借鑒中國傳統門神的創作技法,用戰士取代了門神。民主人士李公樸到晉察冀考察后寫道:“每個村莊里,你也可看見每家門上貼著的門神已不是秦叔寶、尉遲恭,而是標有‘加緊站崗放哨’‘捉拿漢奸敵探’字樣,手持紅纓槍和亮閃閃的大刀的自衛隊隊員的英姿。過去由天津運送來的什么《麒麟送子》《老鼠娶妻》一類的年畫,已代之為《妻子送郎上戰場,母親叫兒打東洋》《抬傷員,送茶飯》《開展民主運動,選舉好村長》一類的抗日年畫。”(李公樸:《華北敵后——晉察冀》,生活·讀書·新知三聯書店1979年,第156頁)

敵后抗日根據地還有組織地創作和改編了抗日連環畫。何云編繪的《狼心喋血記》《百劫英雄》以反日、反侵略為主題,在廣場上放給群眾看,政治收效大。劫夫創作的木刻連環畫《如此掃蕩》刊載于《晉察冀畫報》,描繪了日軍氣勢洶洶地到抗日邊區“掃蕩”,遭到八路軍伏擊后狼狽逃竄的場景。整套畫有層次,有轉折,寓戲謔于文圖之間,抒寫了敵后根據地軍民的斗爭意志、犧牲精神和機動靈活的斗爭策略。此外,魯藝木刻工作團胡一川、羅工柳、雛雅、劉韻波等創作的木刻連環畫《抗戰十大任務》,廣泛宣傳了八路軍抗戰的主要任務。木刻團團長胡一川的《太行山下》,則普及了游擊戰術和英雄事跡。李少言的《日軍守備隊的生活》《八路軍一二〇師在華北》,王朝聞的《姆媽》,古元的《走向自由》《新舊光景》等木刻連環畫,也受到了百姓的喜愛。彥涵創作的木刻連環畫《狼牙山五壯士》,再現了五位英雄抵抗到底、寧死不屈的完整過程和光輝形象。

在華中抗日根據地,以魯迅藝術學院華中分院美術系為代表的美術工作者在黨的領導下,進入硝煙彌漫的戰場,走進苦難大眾的生活,以畫筆和刻刀記錄戰爭的殘酷,歌頌英勇的中華兒女,以他們親身經歷的戰斗生活和激情為抗日戰爭創作了一件件動人、樸實的美術作品,為新四軍與華中抗日根據地的創建和發展作出了歷史性貢獻。此外,皖南事變后,新四軍整編的七個師中都成立了服務團,服務團下設繪畫組,人員數量不一,有的師部與當地根據地政府合作成立藝術學院,也培養了一批繪畫人才。

漫畫是新四軍及華中抗日根據地美術作品中數量最多的藝術形式。漫畫造型簡練,運用夸張、變形、象征、暗示等手法,僅需寥寥數筆就能達到非凡效果。新四軍的漫畫創作與宣傳非常活躍,形成了以吳耘、江有生、涂克等為代表的漫畫創作隊伍。吳耘的代表作有《五年抗戰的成果》《我們的拳頭向法西斯》《難兄難弟》《抗戰七周年》等。江有生創作了《新四軍一夜筑好碉堡》《中國之命運》等漫畫作品。這些漫畫在新四軍的戰斗生活和華中抗日根據地發展壯大中起到了重要作用,據江有生回憶:“1941年,在著名的‘黃橋戰役’中,涂克畫的漫畫宣傳品和黃橋燒餅一道,被送到戰斗最激烈的前沿工事內。”(江有生:《漫話漫畫》,人民文學出版社2008年,第187頁)

新四軍美術作品形式還包括宣傳單、連環畫、年畫、書籍裝幀、貨幣圖案等。由于美術用品十分匱乏,印刷設備極其簡陋,美術工作者不得不想出各種辦法來克服困難,所以創造了墻畫、布畫、傳畫單、油印畫等多種繪畫形式。墻畫創作較早且數量較多,每當新四軍出動時,一般都是繪畫組走在前邊,邊行軍邊作畫。“大軍足跡所至,無論是城鎮或鄉野,只要有墻可以利用的,即繪上墻畫,用簡明的繪畫形象宣傳黨的抗日民族統一戰線的政策和抗戰建國十大綱領等。”布畫也是一種表現形式,繪畫組創作了多件巨幅布畫作品,如《屠場》《奪取敵人武裝武裝自己》《打鬼子保家鄉》《軍民合作打日本》,激起了無數群眾抗日救國保家鄉的決心。

文學:以筆為刀槍,以文為子彈

抗戰時期,在中國共產黨的團結和組織下,廣大文學工作者以手中的筆為武器,積極投身抗戰。臧克家用詩句代表了大家的心聲,他在《我們要抗戰》中寫道:“詩人啊,請放開喇叭的喉嚨,除了高唱戰歌,你們的詩句將啞然無聲。”

在抗戰文學寫作上,深受淪亡苦痛的東北作家走在了最前列,他們的作品充滿故園回憶與流亡悲歌,使人們對日本帝國主義有了清醒的認識。在晉陜豫三省交界的潼關,目睹黃河對岸的風陵渡,蕭紅、端木蕻良等寫下《黃河》《風陵渡》等作品,創造了富有藝術感染力的黃河意象,表達全民同仇敵愾的抗戰決心,其作品中的不屈精神就如同黃河水驚濤拍岸。

1942年延安文藝座談會后,文藝工作者紛紛奔赴抗戰前線,創作了一大批具有戰斗力、感染力的文學作品,或真實描寫廣大民眾反對日本侵略者的武裝斗爭和英雄事跡,或生動表現人民戰士的英雄氣概和無限忠誠,或深刻反映根據地新的生活和斗爭。巍巍太行山是我華北抗日根據地形成發展的策源地和重要依托,集結著一大批優秀的文藝人士,李公樸、卞之琳、丁玲、周立波、何其芳、沙汀、周而復、楊朔、劉白羽、吳伯簫、陳荒煤等都先后來到晉察冀、晉綏和晉冀魯豫根據地,涌現出卞之琳的《第七七二團在太行山一帶》《晉東南麥色青青》、丁玲的《一二九師與晉冀魯豫邊區》、何其芳的《星火集》《星火集續編》、周立波的《晉察冀邊區印象記》《戰地日記》《南下記》、周而復的《晉察冀行進》《諾爾曼·白求恩斷片》等彌足珍貴的反映太行山區中國共產黨和八路軍抗戰的文學作品。1937年桂濤聲在山西陵川縣創作的《在太行山上》,后來在武漢由冼星海譜曲,這就是抗戰名曲《在太行山上》。這首因詩作而來的抗戰名曲迅速傳遍大后方及各抗日根據地,激勵著千千萬萬的民眾奔赴抗日戰場。

根據地的小說同樣豐富多彩。以馬烽、西戎的《呂梁英雄傳》,柯藍的《洋鐵桶的故事》,華山的《雞毛信》,管樺的《雨來沒有死》,孫犁的《荷花淀》,丁玲的《一顆未出膛的槍彈》,劉白羽的《五臺山下》,孔厥、袁靜的《新兒女英雄傳》等作品為代表,正面表現了抗戰斗爭的艱苦卓絕與軍民的同仇敵愾。趙樹理的《李有才板話》反映了抗日時期農民和地主之間復雜尖銳的斗爭,《小二黑結婚》反映了根據地青年男女反抗封建壓迫、追求幸福生活的斗爭,歌頌了民主政權的力量,反映了解放區的重大變化。

文學工作者還積極宣揚我抗日英雄。狼牙山五壯士的故事出自沈重的通訊《棋盤陀上的五個神兵》,經《晉察冀日報》刊發后,五壯士的英雄事跡傳遍長城內外、大江南北。《雁翎隊》是作家穆青1943年創作的,作品以白洋淀地區人民在中國共產黨領導下抗擊日本侵略者的英雄事跡為主線,刻畫了一組冀中水上奇兵的群像,表現了白洋淀人民熾熱的鄉土情懷和愛國主義精神。

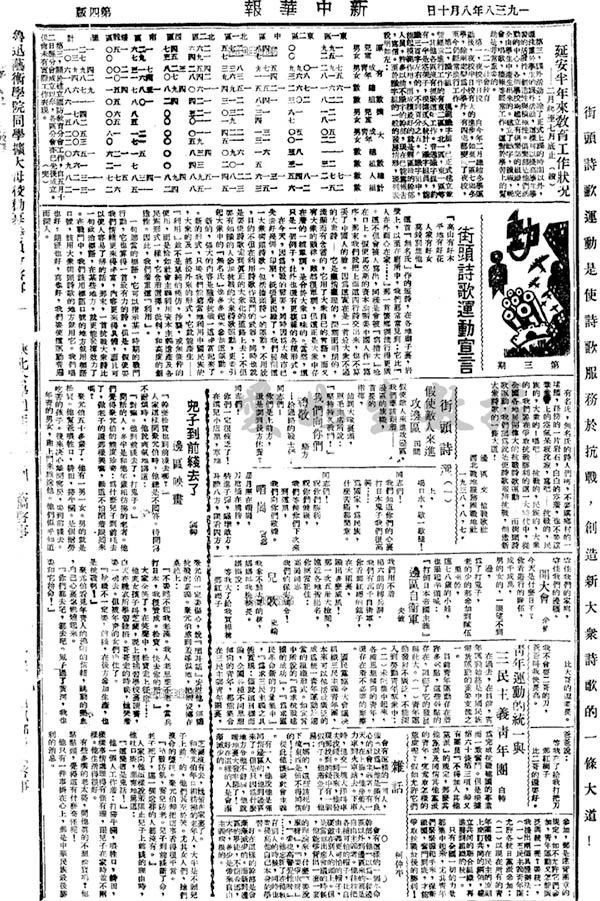

抗戰詩歌作為情感最熱烈、鼓動效果最好的文學形式,直白地譴責了日軍的侵略行徑,宣傳了共產黨的抗日主張,描述了根據地熱火朝天的建設,對文學抗戰起到了重要作用。抗戰時期,中國共產黨根據民眾的文化現狀,深入開展大眾文化活動,組織了街頭詩運動。1938年8月7日被稱為延安“街頭詩歌運動日”,延安的大街小巷、土墻上、門窗邊、石頭上、樹干上、庭院里……無處不是詩。《街頭詩歌運動宣言》號召詩人們“不要讓鄉村的一堵墻,路旁的一片巖石,白白地空著”,認為“街頭詩運動,就是使詩歌服務抗戰,創造大眾詩歌的一條大道”。各根據地廣大群眾在詩人們的幫助、教育、影響下,學著寫詩,街頭詩遂成為群眾的詩歌運動。這些詩采取短俏的形式,運用民謠的韻律,使用活生生的民間語言,描寫戰斗、反“掃蕩”、民主政治、志愿義務兵,以及一切和戰斗相連接的斗爭生活。在群眾詩歌運動的影響下,槍桿詩、巖頭詩、詩傳單、街頭小說、街頭劇等文藝形式隨之興起,起到了宣傳群眾、服務抗戰的作用。如詩人田間創作的街頭詩《假使我們不去打仗》:“假使我們不去打仗/敵人用刺刀/殺死了我們/還要用手指著我們骨頭說/看/這是奴隸!”這首詩簡潔明快地表達了不愿做奴隸的反抗精神,沒有任何的鋪敘、過渡,也沒有任何的委婉、曲筆,而將一個簡單的事實和推斷直言相陳,詩句雖簡單直白,但極具震撼力,超過長篇大論的政治鼓動詞。

散文方面,茅盾的《白楊禮贊》和《風景談》最為膾炙人口。《白楊禮贊》借白楊樹來表達對北方抗日軍民的贊美;《風景談》熱情謳歌了延安軍民火熱的戰斗生活。何其芳的《星火集》,巴金的《無題》,李廣田的《圈外》,聶紺弩的《歷史的奧秘》,夏衍的《此時此地集》等散文集都產生了廣泛的影響。報告文學創作在抗戰時期也很活躍,代表作品有丘東平的《葉挺印象記》《王凌岡的小戰斗》,碧野的《太行山邊》,蕭乾的《一個爆破大隊長的獨白》,周立波的《晉察冀邊區印象記》,劉白羽的《游擊中間》。

結語

中國共產黨領導的文化抗戰是團結民眾的紐帶,是打擊敵人的武器,是民族解放的鼙鼓,它以鏗鏘跌宕的旋律、遒勁昂揚的詞句和愛憎分明的筆墨,表達了中國人民飽滿的愛國情感與不屈的抗敵心聲,在歷史的天空留下了永恒的價值與意義。它更為深遠的影響是構筑了基本的政治心態結構,使民眾“逐漸了解了新民主主義政治是最適合于今天中國國情的政治,而共產黨則是真正的人民之友”。(彭真:《關于晉察冀邊區黨的工作和具體政策報告》,中共中央黨校出版社1981年,第5頁)增強了民眾對共產黨和根據地政權的認同,奠定了日后國共對決的政治心理基礎。

文化興則國家興,文化強則民族強,在今天倡導文化自信、文化自覺的背景下,廣大文藝工作者同樣需要創作出符合社會主義核心價值觀的文藝作品,并在繼承弘揚民族文化的基礎上,不斷豐富社會主義文化的精神內涵,以真正發揮文藝作品的價值,向世界展現中國形象,為民族復興貢獻文化的力量。

責任編輯:小之

透視西方民主真相、解讀新聞熱點事件、剖析輿情事態走向、更多精彩原創時評。

敬請關注西征網微信,掃描二維碼免費訂閱。