立陶宛,一個并沒有多少存在感的波羅的海小國,自去年以來突然變得相當搶眼。

一會兒竭盡全力去幫助“街頭總統”季哈諾夫斯卡婭去顛覆白俄羅斯政權;一會兒又以納瓦利爾事件(俄帶路黨,被捕)制裁俄羅斯。

一個人口只有279萬左右,面積65300平方公里,連空軍戰機都沒有的國家,卻儼然擺出一副歐洲強國的派頭,用夜郎自大都不足形容它的行為。

更令人啼笑皆非的是,在2月17日,立陶宛首任總統蘭茨貝吉斯竟然公開要求俄羅斯必須為蘇聯“占領”立陶宛賠償8000億美元。這些波羅的海國家跟烏克蘭都差不多,一邊吃著蘇聯的遺產,一邊恨蘇聯入骨。

立陶宛在歐洲找到大佬的感覺看來不夠過癮,現在又把矛頭對準了中國。

5月22日,立陶宛外交部長蘭斯伯格斯宣布,已退出中國與中東歐國家跨區域合作的“17+1”機制。理由是該機制“分裂”了歐盟,并敦促其它國家一同退出。

此前,立陶宛對中國的敵意就已非常明顯,議會頻頻在涉港、涉疆、涉臺問題上推出各種決議,干涉中國內政,威脅制裁中國。

今年1月29日,立陶宛以“國家安全”為由,禁止其國內機場使用中國企業“同方威視”的安檢系統,稱機場乘客和行李的信息將被收集,并交給中國情報機關。一個在歐洲任人玩弄小賤貨,居然裝起貞潔烈女了。

前幾天,歐洲議會“凍結”對《中歐投資協定》審批程序,也是立陶宛議員跳得最高。

立陶宛外長蘭斯伯格斯在3月份就抱怨過中國沒有給立陶宛經濟帶來任何好處。2020年,它對中國的出口額不到5億美元,而中國對它的投資僅有876萬歐元,與中國在巴爾干半島國家投資相差甚遠。

這次宣布退出,立陶宛媒體“國家廣播電視臺”(LRT)稱是政府希望得到美國注意,向白宮傳遞信息,表明對中國的堅定立場。

不過,立陶宛一系列反華行為,背后因素并不像LRT說得這么簡單。它不僅僅是在向美國搖尾巴,還有德國和瑞典。

表面上看,立陶宛覺得自己在“17+1”機制中受到了不公平對待,它希望中國能夠雨露均沾,但中國好像冷落了它。

然而,恰恰是現任立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nausda)拒絕了中國對克萊佩達港的投資意向。2019年5月27日,獨立參選人瑙塞達贏得了總統大選,剛上臺不久,他就表示不歡迎中國投資參與克萊佩達港的建設工作,理由還是“國家安全”。

也就是說,立陶宛在自己打自己的耳光,中國不是不給它雨露,而是它自己將潛在的投資者拒之門外,一屆政府一個樣,毫無誠信。

所以,立陶宛抱怨從“17+1”機制里得不到任何好處,是一派胡言。

經濟問題背后是政治問題,這些依靠西方力量上臺的政客,為了在政治上迎合主子,于是將本國利益置之腦后。

瑙塞達以經濟學家身份獨立參選總統并且勝出,他是怎么做到的?

就算是特朗普從政也得借助共和黨的力量,難道瑙塞達比天才還天才?他今年56年,出生于克萊佩達港,畢業于首都維爾紐斯大學經濟學系,后來在瑞典北歐斯安銀行擔任高級經濟師,他的老板是北歐斯安銀行董事會主席馬庫斯·瓦倫堡。

而瓦倫堡家族又是將華為5G排擠出瑞典的主要幕后推手。

瑙塞達參加大選的資金、宣傳、競選團隊都是由北歐斯安銀行的白手套在操作。“民主”嘛,沒有金主爸爸,他怎么可能去玩這場燒錢的游戲?

上臺后,他就吃回了承諾,比如縮小貧富差距、建設福利國家、幫助企業開拓中國市場等等,一心一意為他的后臺老板效力。當瑞典與中國關系惡化時,恰好就是立陶宛對中國敵意加劇時期,這是巧合嗎?

同時,立陶宛更是拼命向美國搖尾巴,有事沒事就把“國家安全”掛在嘴邊,向蓬佩奧看齊。立陶宛執政聯盟2020年還簽署協議稱,要奉行“基于價值觀發展外交政策”,并扯上了臺灣地區(幫助爭取“自由”的人士)。

立陶宛有多少本錢搞所謂的“價值觀外交”?這一套連德國、法國都玩不下去,立陶宛卻如此不死活。

有的人把立陶宛吹得跟世外桃源似的,人人悠閑富足。

其實這個279萬人口的國家,有三分之一面臨著貧困威脅,幾乎所有基礎設施都是蘇聯留下的,包括農業機械化。國內資源嚴重匱乏,能源進口主要依賴它最痛恨的俄羅斯。

電網、天然氣網沒有與西歐連通,無法與中歐、西歐能源網絡實現一體化,連國家石油和天然氣儲備都還沒有建設好。

電網、油氣管道已年久失修,利用效率低,改造費用太大。唯一優勢就是交通便利,能源價格和運輸成本上有一定優勢。

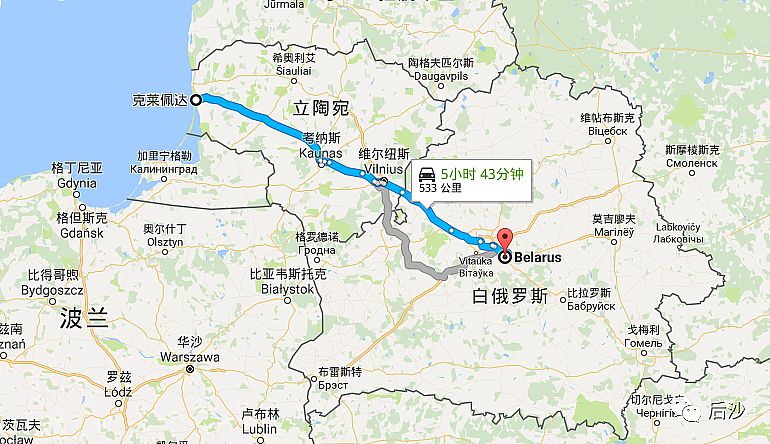

立陶宛政府真正要做的是翻新基礎設施建設,將港口、機場、鐵路現代化,通過地理位置優勢充分發展經濟。像中國商品如果要從海路運抵白俄羅斯等地,克萊佩達港就是不錯的選擇,然后接上公路或鐵路運輸。

作為一個經濟學家總統,難道這么簡單的道理也不懂?瑙塞達這幫人不是懂,他以前在電視上就是這么給民眾規則藍圖的。但一旦掌握了權力,他們就開始為老板工作了,而不是立陶宛人民。

“17+1”機制,就算還沒有令立陶宛受益,但只要它在里面,就有機會得到好處。

至少該機制對立陶宛沒有任何壞處,然而立陶宛居然指責“17+1”機制在造成歐盟分裂,這種話輪得到它說嗎?它在歐盟又算哪根蔥?

立陶宛說這些與自己地位完全不符的話,卻并非心血來潮,而是有人愛聽,因為對“17+1”機制最為顧忌的是德國。

中國與中東歐國家的合作

N+1機制的提出和形成,波蘭起到了重要作用,中國與中東歐國家的合作新形式是從2012年華沙會晤后開始的。最初叫16+1機制,以推動“一帶一路”建設在該地區的新方法和新途徑。

2015年,中國與立陶宛簽署備忘錄,將它明確為波羅的海的投資重點,而重中之重就是將克萊佩達港建設為“絲路驛站”。

2017年,立陶宛正式成為“一帶一路”倡議合作方,并得到了法律確認。

中國有歧視立陶宛嗎?并沒有,合作步驟與其它十幾個國家基本一樣。

在2019年希臘加入該機制前,16國為:

保加利亞、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、波黑、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亞、克羅地亞、北馬其頓、黑山、塞爾維亞。

很明顯是巴爾干半島國家居多,這里有許多重點項目,如匈塞鐵路、克羅地亞佩列沙茨大橋、黑山巴爾港--塞爾維亞高速公路等。波羅的海將來會有克萊佩達港建設,但上面提過,是立陶宛自己拒絕了中國的合作,這不是矯情嗎?

16+1合作框架,形成在“一帶一路”倡議之前。

德國并不反對“一帶一路”倡議,但反對16+1模式。因為16+1合作目標比較明顯,德國認為來者不善。

德國有歐洲一體化設想,如果16+1中的歐盟國家跟著中國跑,那么,德國認為歐盟團結就有問題了。

比方說,某天中國跟西方為了某事出現矛盾,歐盟要制裁中國,而成員國都有一票否決權,怎么做到槍口一致對外?

中國與16國的關系層次存在明顯不同:

一、全面戰略合作伙伴:塞爾維亞、捷克、波蘭,2019年加入了希臘。

二、全面友好合作關系:羅馬尼亞

三、友好合作關系:匈牙利

四、全面合作關系:克羅地亞

五、一般外交關系:其它各國。

波羅的海三國處于關系最低一層,有很大提升空間。但中國與中東歐地區的合作加強后,卻讓德國非常不安。

德國將中東歐地區視為勢力范圍,南斯拉夫解體后,德國卻統一了,誰也不知道德國野心到底有多大?它在巴爾干半島的動作,大家都是心照不宣。

目前階段德國要牢牢控制中東歐國家,蓄力待發,但又要避免歐洲回憶起二戰前的德國,因此它要小心翼翼。

中東歐國家加入歐盟的先后順序,完全是由德國一手操弄。

2004年5月1日,V4集團:(波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克)、斯洛文尼亞、波羅的海三國。

2007年1月1日,羅馬尼亞、保加利亞。

2013年7月1日,克羅地亞(因為斯洛文尼亞一直反對)

然后再將塞爾維亞、黑山、北馬其頓拉入歐盟,原定時間表為2025年。

而16+1機制的形成,讓德國有些著急了,2018年德國警告北馬其頓要警惕“中國的滲透”,另一層意思就是你表現好點,我可以讓你加速入歐。

同時這也是喊給中國聽的:此路是我開,此樹是我栽!

但德國無法直接去破壞17+1機制,默克爾要顧及到中德合作的大蛋糕。

那么,如何能在維持與中國的合作關系同時,又能破壞17+1機制呢?那就需要一條瘋狗出來。

立陶宛現在就是在扮演瘋狗的角色,美國、德國、還有瑞典接下來都有可能扔點骨頭給它,作為獎賞。

279萬人口,靠著農業、旅游業、網絡行業、交通運輸業,撐死也就一個大縣城,連電力供應都無法自足(為了加入歐盟廢了核電站),靠俄羅斯、瑞典等國供電,居然還出來嚇唬大國。

這種小癟三式的國家能打斷中歐合作?無非是惡心你罷了。

對歐洲人來說,中國是一個完全陌生的外來合作者,有點小麻煩也不是壞事。好戲還在后頭,時間也在中國一邊。

小癟三還會有,但又能怎么樣?螞蟻還能絆住大象?

以前,中國都沒有怎么搭理立陶宛,這次,外交部終于正式回應了此事。

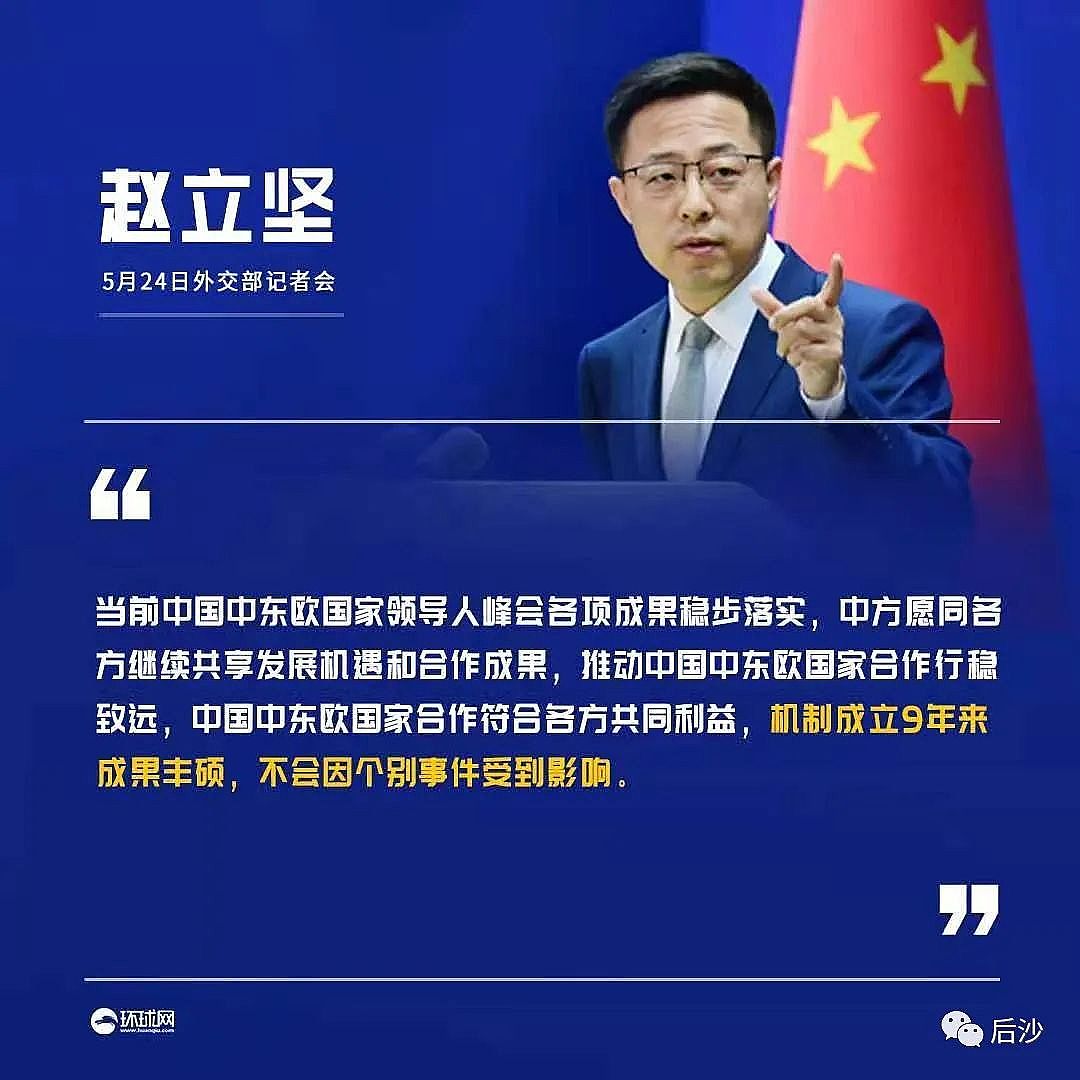

趙立堅說得很客氣:機制成立9年來,成果豐碩,不會因個別事件受到影響。

翻譯:立陶宛算什么玩意?有它沒它,地球照樣轉動,太陽照樣升起。

責任編輯:擱淺

透視西方民主真相、解讀新聞熱點事件、剖析輿情事態走向、更多精彩原創時評。

敬請關注西征網微信,掃描二維碼免費訂閱。